活動記録– category –

-

2026年1月、演劇体験ワークショップが終了しました。

1月18日に、高1~年長までの5人で、演劇体験ワークショップを行いました。 演劇体験ワークショップは、2時間の活動で10分程度のお芝居を作り上げ、発表までを行うものです。実際に舞台に立って練習をするのは1時間程度で、昨日は2回の練習で1本のお芝居にまとまりました。 お話は、「絶海の孤島」に転移させられたレンタルビデオ屋で、変な客をあしらうバイトのお話になりました。「一反木綿に乗って来た」と言う客に、「駐輪場に止められました? ヘリポートでないと…」とアドリブで話を続けるバイト役をした高1の子どもが、うまく芝居を回してくれて、みんなの面白さを引き出してくれました。 みんな楽しんでもらえたようで、全員が、今後もるびのお芝居に参加をするつもり...

1月18日に、高1~年長までの5人で、演劇体験ワークショップを行いました。 演劇体験ワークショップは、2時間の活動で10分程度のお芝居を作り上げ、発表までを行うものです。実際に舞台に立って練習をするのは1時間程度で、昨日は2回の練習で1本のお芝居にまとまりました。 お話は、「絶海の孤島」に転移させられたレンタルビデオ屋で、変な客をあしらうバイトのお話になりました。「一反木綿に乗って来た」と言う客に、「駐輪場に止められました? ヘリポートでないと…」とアドリブで話を続けるバイト役をした高1の子どもが、うまく芝居を回してくれて、みんなの面白さを引き出してくれました。 みんな楽しんでもらえたようで、全員が、今後もるびのお芝居に参加をするつもり... -

2025年12月公演、2026年1月公演が終了しました。

2025年12月公演は、例年通り月・水・土曜13時・土曜16時・日曜13時・日曜16時チームが、それぞれのチームで作り上げたお芝居を上演しました。 月曜チームは、「8番乗り場 ~1つのゲームから、えーちょっとかんがえさせてな~」を上演しました。今年卒業のメンバーが、チームで考えた話を基に台本を書き、「宇宙をめぐる電車の中で『異変を探していく』お話を演じました。 水曜チームは、「森のどうぶつ園 ~スマホを知らぬ三人~」を上演しました。タイトルの通り、森の動物園に集まってきた妖怪など「スマホを知らない」人たちが、交流する話でした。 土曜13時チームは「ふしぎなクリスマス」と言うお芝居で、クリスマスパーティーで女子会をしていると、人が消えたり、ブラックサ...

2025年12月公演は、例年通り月・水・土曜13時・土曜16時・日曜13時・日曜16時チームが、それぞれのチームで作り上げたお芝居を上演しました。 月曜チームは、「8番乗り場 ~1つのゲームから、えーちょっとかんがえさせてな~」を上演しました。今年卒業のメンバーが、チームで考えた話を基に台本を書き、「宇宙をめぐる電車の中で『異変を探していく』お話を演じました。 水曜チームは、「森のどうぶつ園 ~スマホを知らぬ三人~」を上演しました。タイトルの通り、森の動物園に集まってきた妖怪など「スマホを知らない」人たちが、交流する話でした。 土曜13時チームは「ふしぎなクリスマス」と言うお芝居で、クリスマスパーティーで女子会をしていると、人が消えたり、ブラックサ... -

本日、ラジオ関西「平田オリザの舞台は但馬」にて、放課後るびについて放送されました。

©ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』 2025年11月20日昼12時30分~、ラジオ関西「平田オリザの舞台は但馬」に、代表の大平がゲスト出演しました。放課後るびの取り組みついてお話をさせていただきました。 11月27日まで、radikoのタイムフリーにて、無料で聞き逃し配信をお聞きいただけます。また、概要が、ラジトピ 「ラジオ関西トピックス 」にて紹介されています。

©ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』 2025年11月20日昼12時30分~、ラジオ関西「平田オリザの舞台は但馬」に、代表の大平がゲスト出演しました。放課後るびの取り組みついてお話をさせていただきました。 11月27日まで、radikoのタイムフリーにて、無料で聞き逃し配信をお聞きいただけます。また、概要が、ラジトピ 「ラジオ関西トピックス 」にて紹介されています。 -

2025年12月公演の台本が出来あがってきました。

10月から、12月公演の練習に入っています。 6チームが企画から準備をはじめていて、進捗はさまざまですが、台本が出来あがってきました。 月曜チームは、映画「8番出口」のように「異変」が起きること、そして、それを観客に考えてもらう観客参加型にすることが決まっていて、見せ方を考えています。今年卒業のメンバーが、台本を書いて進め方をチームに提案しています。中・高のメンバーがサブメンバーになって、チームの世代交代を視野に入れて活動をしています。 水曜チームは、即興劇でお話を考えています。それぞれにやりたい役を決めて、いまは全員が出揃って、展開を考えています。 土曜13時チームは、やりたいお芝居のプランが2つ出て、その調整に手間取りました。話...

10月から、12月公演の練習に入っています。 6チームが企画から準備をはじめていて、進捗はさまざまですが、台本が出来あがってきました。 月曜チームは、映画「8番出口」のように「異変」が起きること、そして、それを観客に考えてもらう観客参加型にすることが決まっていて、見せ方を考えています。今年卒業のメンバーが、台本を書いて進め方をチームに提案しています。中・高のメンバーがサブメンバーになって、チームの世代交代を視野に入れて活動をしています。 水曜チームは、即興劇でお話を考えています。それぞれにやりたい役を決めて、いまは全員が出揃って、展開を考えています。 土曜13時チームは、やりたいお芝居のプランが2つ出て、その調整に手間取りました。話... -

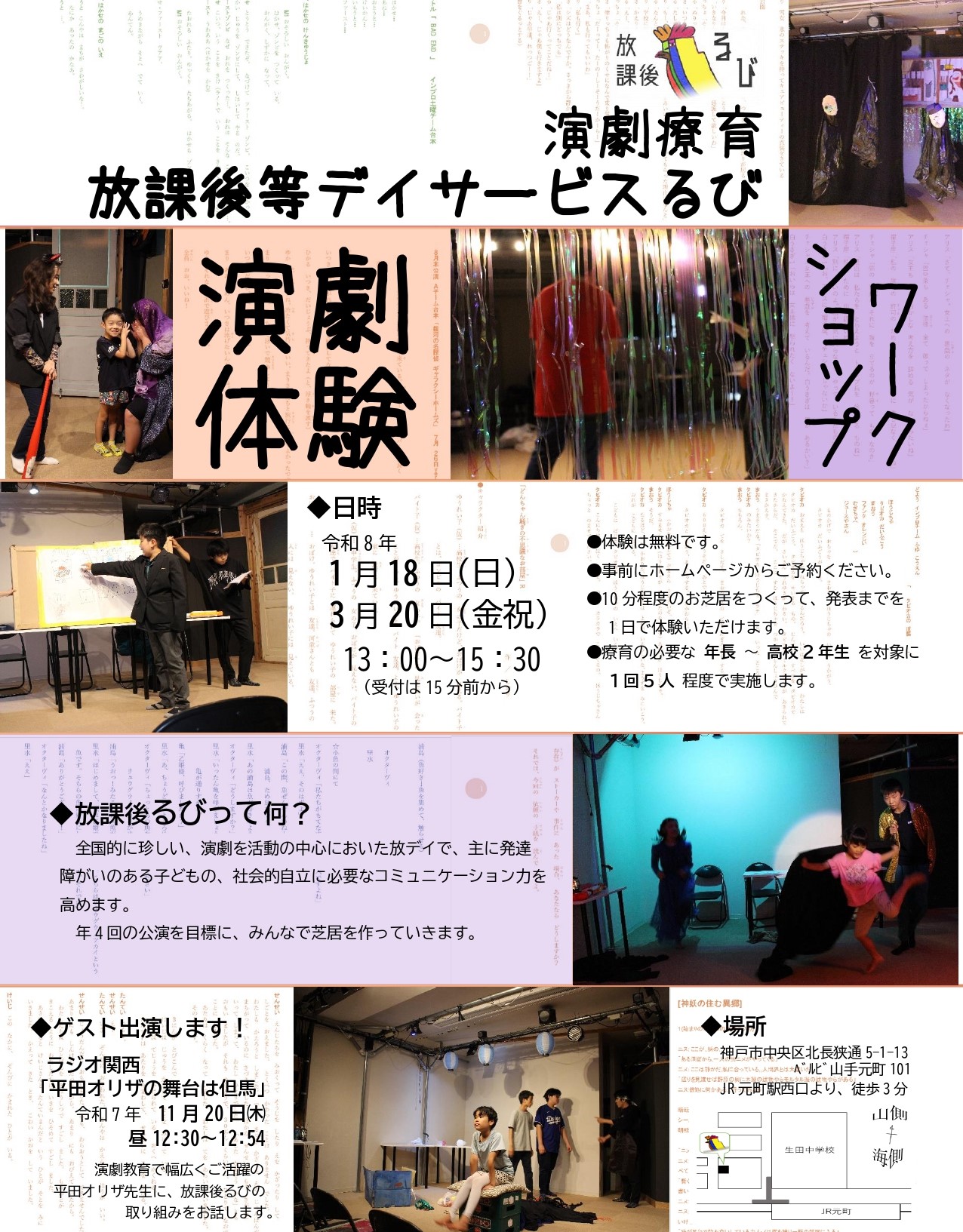

2026年度・新規利用希望者向けの「体験ワークショップ」を行います。

2026年1月18日(日)と、3月20日(金祝)13:00~15:30に、演劇体験ワークショップを行います。 これは毎年、るびで行っている体験ワークショップで、この日の2時間の活動で10分程度の芝居をお話を考え、発表までを体験できます。 ごっこ遊びのように役になって相手と話をする「即興劇」で、毎年、参加者もスタッフも予想もしていなかったお話が出来上がります。 対象は、2026年度からるびへの参加をお考えの、年長~高2までの療育の必要なお子さまになります。申し込みフォームよりお申し込みください。

2026年1月18日(日)と、3月20日(金祝)13:00~15:30に、演劇体験ワークショップを行います。 これは毎年、るびで行っている体験ワークショップで、この日の2時間の活動で10分程度の芝居をお話を考え、発表までを体験できます。 ごっこ遊びのように役になって相手と話をする「即興劇」で、毎年、参加者もスタッフも予想もしていなかったお話が出来上がります。 対象は、2026年度からるびへの参加をお考えの、年長~高2までの療育の必要なお子さまになります。申し込みフォームよりお申し込みください。 -

2025年11月20日㈭12:30~、ラジオ関西にて放課後るびの演劇療育をお話します。

ラジオ関西「平田オリザの舞台は但馬」(2025年11月20日㈭12:30~12:54放送予定)に、放課後るびの児童発達支援管理責任者の大平がゲスト出演いたします。演劇教育全般にわたってご活躍されている平田オリザ先生に、放課後るびの演劇療育についてお話させていただきます。

ラジオ関西「平田オリザの舞台は但馬」(2025年11月20日㈭12:30~12:54放送予定)に、放課後るびの児童発達支援管理責任者の大平がゲスト出演いたします。演劇教育全般にわたってご活躍されている平田オリザ先生に、放課後るびの演劇療育についてお話させていただきます。 -

2025年9月造形月間

8月公演が終わると、盛り上がって、「すぐにお芝居を作ろう!」と声が上がるのですが、9月は造形月間にしています。夏休みが終わって学校がはじまると、疲れて休む子どもが多いので、ゆっくりできる活動の方が良いのです。 毎年、ストーンペイントや染色、流木を使ったアート、学園祭などいろいろな取り組みをするのですが、今年はオーブン粘土やパペット作り、「忍者になろう!」でサーキット遊びをするなどしました。 10月からは、12月公演と1月一人芝居自画像公演に向けて、お芝居を作りはじめます。

8月公演が終わると、盛り上がって、「すぐにお芝居を作ろう!」と声が上がるのですが、9月は造形月間にしています。夏休みが終わって学校がはじまると、疲れて休む子どもが多いので、ゆっくりできる活動の方が良いのです。 毎年、ストーンペイントや染色、流木を使ったアート、学園祭などいろいろな取り組みをするのですが、今年はオーブン粘土やパペット作り、「忍者になろう!」でサーキット遊びをするなどしました。 10月からは、12月公演と1月一人芝居自画像公演に向けて、お芝居を作りはじめます。 -

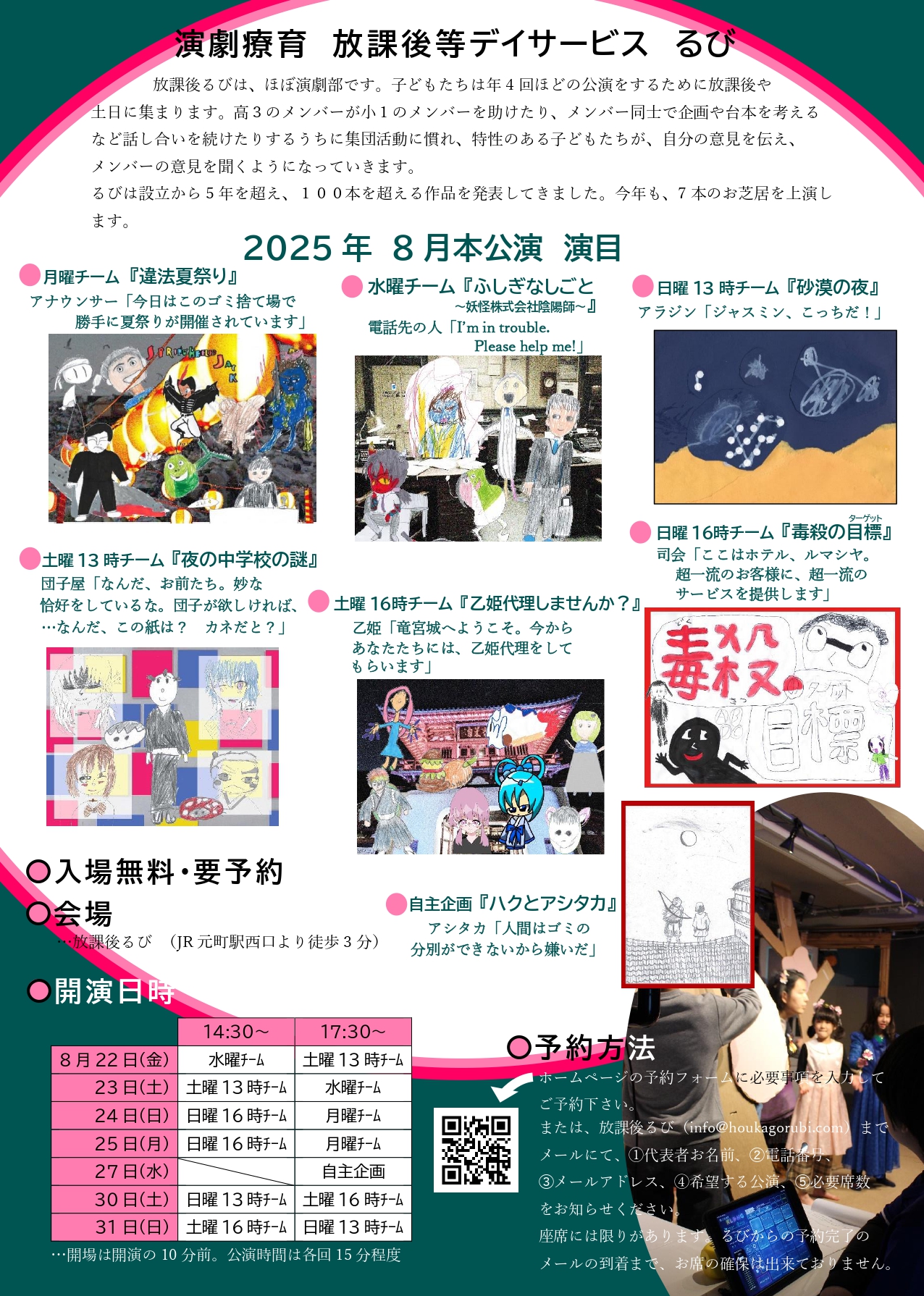

2025年8月公演が終了しました。

2025年8月公演のすべての演目が終了しました。今年は142名の観客にいらしていただきました。ありがとうございました。

2025年8月公演のすべての演目が終了しました。今年は142名の観客にいらしていただきました。ありがとうございました。 -

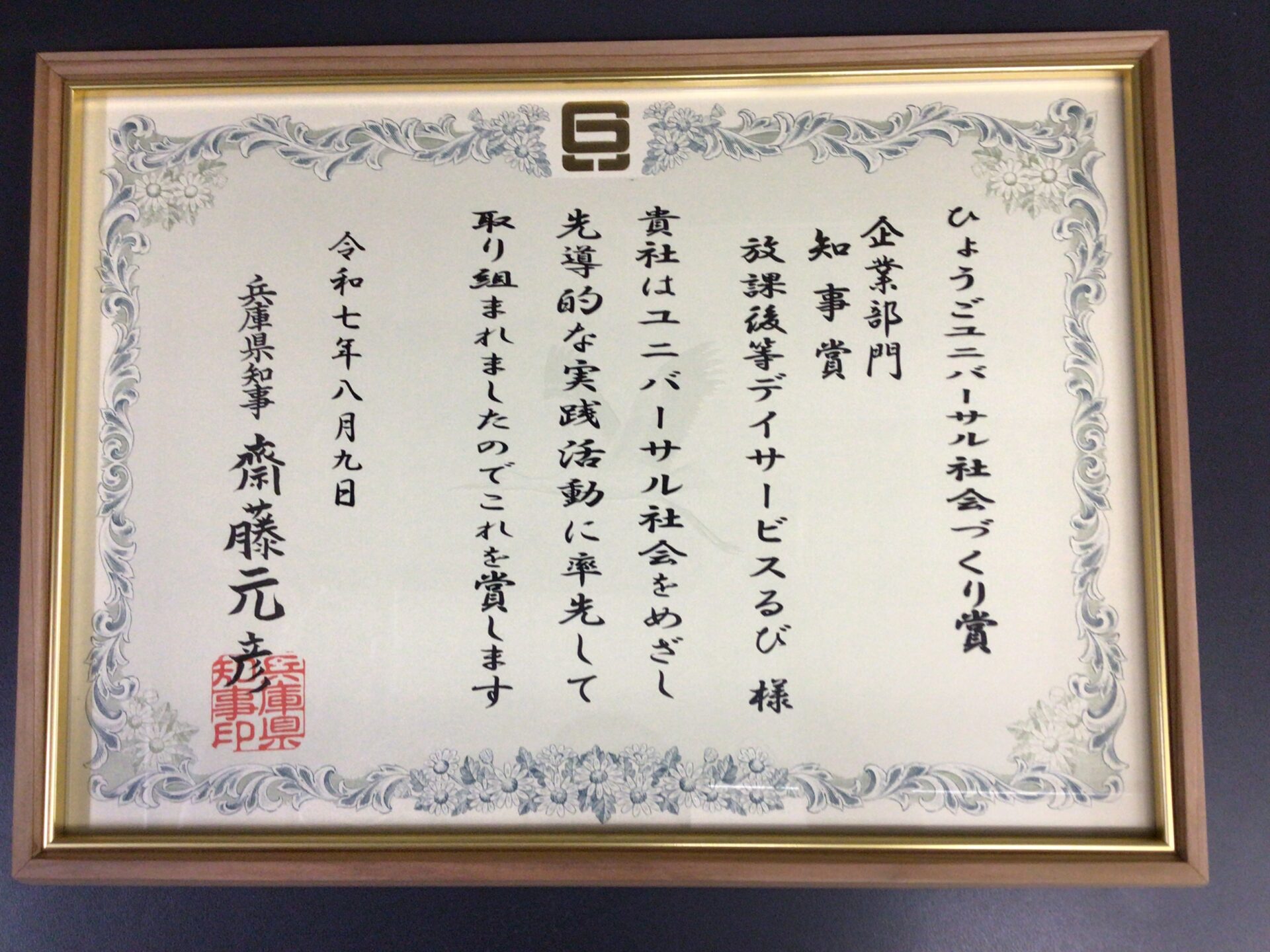

ひょうごユニバーサル社会づくり賞・企業部門知事賞を受賞しました。

ひょうごユニバーサル社会づくり賞・企業部門知事賞を受賞しました。他に、イドミーさん、音遊びの会など、長年インクルーシブ活動を続けてこられた個人や団体に並んでの受賞で、大変光栄です。

ひょうごユニバーサル社会づくり賞・企業部門知事賞を受賞しました。他に、イドミーさん、音遊びの会など、長年インクルーシブ活動を続けてこられた個人や団体に並んでの受賞で、大変光栄です。 -

2025年8月公演の予約を受け付けます。

8月公演に向けて、月、水、土曜13時、土曜16時、日曜13時、日曜16時の各チームと、自主企画公演の7つのお芝居について、下記フォームより申込みをいただけます。

8月公演に向けて、月、水、土曜13時、土曜16時、日曜13時、日曜16時の各チームと、自主企画公演の7つのお芝居について、下記フォームより申込みをいただけます。